歌舞伎役者文様と歌舞伎紋

Title

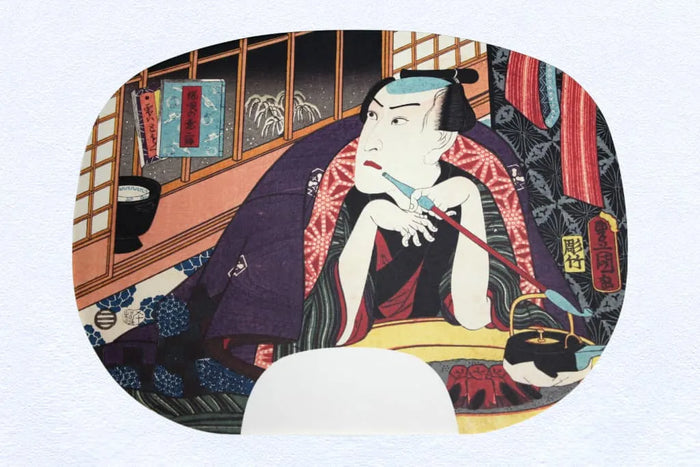

「江戸団扇 浮世絵 豊国 彫竹」

もともとこの団扇は、歌舞伎役者のスキャンダルを描いた団扇絵からつくられました。

伊場仙は歌舞伎との縁も深く、十九世紀初頭には、今でいう役者のプロマイドとして、歌舞伎役者が描かれた団扇絵を販売しておりました。

下の豊国 彫藤と合わせて、関東大震災、第ニ時世界大戦を免れた歌舞伎の団扇絵はこの二柄だけになります。

Title

「江戸団扇 浮世絵 豊国 彫藤」

こちらは歌舞伎の演目勧進帳。

江戸時代、浮世絵は歌舞伎の宣伝媒体の役割を担い上演される演目ごとに発売されたそう。

浴衣や帯、手拭の柄や家紋で江戸の人々はどの役者かすぐにわかったようです。

Title

江戸扇子 「隈取」

隈取とは色そのものや色の濃淡で、遠近をつける方法の事で、日本画の手法で、隈取を入れる事で絵に立体感が生まれます。

歌舞伎で隈取を始めたのは、初代の市川団十郎と言われています。浄瑠璃の人形から隈取のヒントを得たと言われています。

歌舞伎は江戸時代に始まりましたが、当時の芝居小屋は電気の照明がなく薄暗いので、役者の表情がわかりにくいという問題があり、少しでも役者の表情がわかりやすいように、白塗りの顔に派手な隈取模様をとるようになったと言われています。

隈取の色にも意味があり、赤は正義・青は邪悪・茶色は魔物で、形も様々な種類がありおよそ百種類ほどあるようです。

Title

歌舞伎 隈取り 一覧

伊場仙の隅取り扇子の3つの隅取がどれに当たるかおおよそですが、左の一覧からご覧いただけます。

◆一番左が、最も歌舞伎でよく使われる筋隈(すじぐま)、荒事の代表的な隈取りです。

『矢の根』の曽我五郎

◆真ん中が、むきみ隈(むきみぐま)少し繊細で色気がある感じです。

『助六由縁江戸桜』の助六

◆右が、猿隈(さるぐま)豪快な武士なのに、滑稽(こっけい)でおかしみのある役に使われます。

『寿曽我対面』の小林朝比奈

役者文様いろいろ

江戸時代の歌舞伎役者が、それぞれの座をアピールするために考案した役者文様。何種類もの文様を組み合わせ、発達させ、ユニークで粋な形の「役者紋」。歌舞伎役者と観衆をつなぐ、粋を極めた役者文様です。

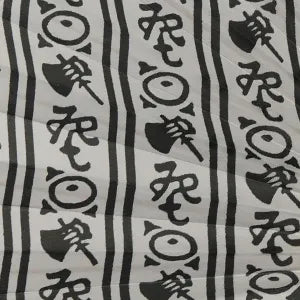

芝翫縞(しかんじま)

歌舞伎役者初代中村芝翫(三代目中村歌右衛門)が流行させた。

四本の縞に環の文様で「四環」を「芝翫(しかん)」に語呂合わせした文様。

現在でも浴衣や手拭いの柄に使われている。

斧琴菊(よきこときく)

尾上菊五郎の歌舞伎衣裳に採用された。

斧の絵は「よき」と読み、その下は「琴」、丸い形の絵は「菊」の花です。

「良きことを聞く」という意味になります。

当時流行していた市川團十郎の「かまわぬ文」に張り合って取り入れたと言われています。

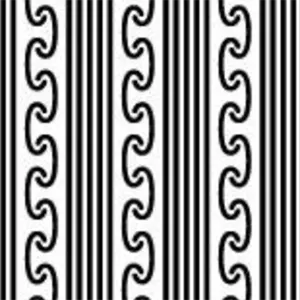

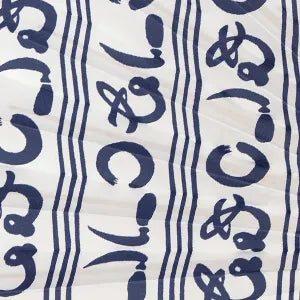

三津五郎縞(みつごろうじま)

歌舞伎俳優、三代目・坂東三津五郎の名前にちなみつけられた文様。

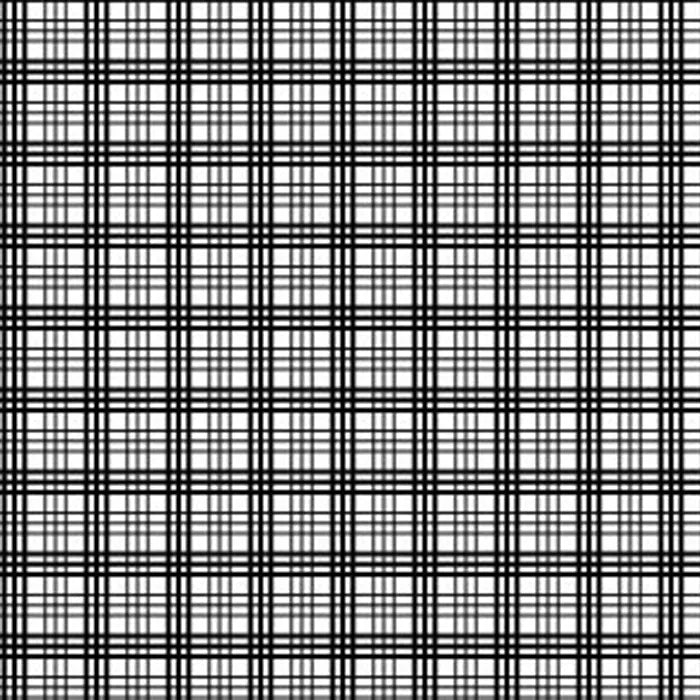

三本、五本、六本の縞を縦横に交差させた格子模様。

「三五六」▶︎「みつごろう」縞

「三津五郎格子(みつごろうごうし)」ともいう。

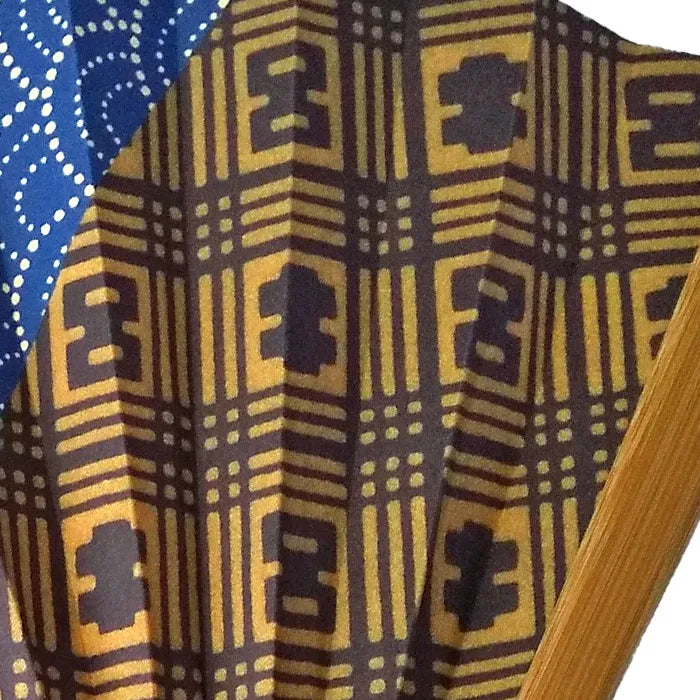

菊五郎格子(きくごろうごうし)

歌舞伎俳優三代目尾上菊五郎が用いて、世に広まったもの。

その四本の縞と五本の縞が格子に組みあわさり、格子の中に「キ」の字と「呂」の字とを交互に置いて「キ九五呂」とし、「キクゴロー」と菊五郎の名を表現しています。

菊五郎格子。菊五郎染め。とも言われています。

市村格子(いちむらごうし)

歌舞伎俳優、十二代目・市村羽左衛門(うざえもん)が好んで使ったもの。

横一本と縦六本の格子の間に「ら」の文字で、「一六ら」▶「︎いちむら」▶「︎市村」

格子の筋が部分的に破れている「破れ市村格子」というのもあるそうだ。

歌舞伎紋様の扇子

歌舞伎紋も文様と同じく舞台衣装や小道具手ぬぐいなどに使われてきました。

市川團十郎の三桝紋は有名ですね。

三つ猿紋

「三つ猿紋」は、梨園の名門・澤瀉屋(おもだかや)の家紋の三つ猿紋を日向と蔭で全体に散らした洒落た文様です。

この家紋は歌舞伎の市川猿之助さんが舞台で使われている小道具にもこの紋が記されているようです。

三枡文(みますもん)

歌舞伎役者初代市川団十郎が「稲妻文」から考案したものでその後、一門の定紋とした。

大中小の枡を入子にして、上から見た形を文様化したものを「三枡文」といいます。その「三枡」を散らしたものや、縞の間に「三枡」を配したものなど、いろいろなバリエーションがあります。

「枡」は、「増す」に語呂が合い、縁起がよいとされています。「三つ入れ子枡」とも。

てぬぐい扇子 役者文様 紫

手拭い柄の木綿の扇子です。

薄紫の粋な判じ物の組み合わせ

・芝翫縞(しかんじま)

・斧琴菊(よきこときく)

・鎌輪双(かまわぬ)

・三津五郎縞(みつごろうじま)

・菊五郎格子(きくごろうごうし)

・麻の葉

・市松など

三桝紋様の扇子と扇子袋

いろいろな紋様

吉原つなぎや火事の多かった江戸時代の町火消しの各組みが用いた旗印、纏(まとい)など、江戸時代を象徴する紋様があります。

吉原つなぎ

「吉原つなぎ」別名「郭繋(くるわつなぎ)」とも呼ばれています。

江戸時代の最大の遊郭「吉原」から来ていて、現在でも手拭いや浴衣など江戸を代表する文様として使われています。

吉原つなぎ 赤と紺

縦に左右の赤黒の規則的にならぶ柄は「吉原つなぎ」別名「郭繋(くるわつなぎ)」

浮世絵 猫の当て字 国芳にも、使われています。国芳のユニークさがさりげなく表現されています。

纏(まとい)

江戸時代の町火消の各組が用いた旗印の一種。

上部に組を表す頭があり、上部から垂れ下がった細長い飾りを馬簾(ばれん)と呼び、紙や革製の房飾りがついている。

手に持って振り上げたり回転させると踊るようになっている。

各組のユニークな馬簾がどの組のものか照らし合わせてみることで楽しみも広がる。

関連商品

浮世絵江戸団扇絵(錦絵・大和型)は、版元伊場仙が多色摺り団扇絵(うちわえ)として制作したものです。この唯一現存する版木画をもとに、今回、伊場仙が印刷、制作いたしました。

江戸団扇 浮世絵 豊国 彫竹

- 通常価格

- ¥5,500

- セール

- ¥5,500

- 通常価格

-

- ユニット価格

- につき

江戸団扇 浮世絵 豊国 彫藤

- 通常価格

- ¥5,500

- セール

- ¥5,500

- 通常価格

-

- ユニット価格

- につき

伊場仙版団扇絵 No.19 豊国 彫竹

- 通常価格

- ¥3,300

- セール

- ¥3,300

- 通常価格

-

¥3,300

- ユニット価格

- につき

伊場仙版団扇絵 No.18 豊国 彫藤

- 通常価格

- ¥3,300

- セール

- ¥3,300

- 通常価格

-

¥3,300

- ユニット価格

- につき

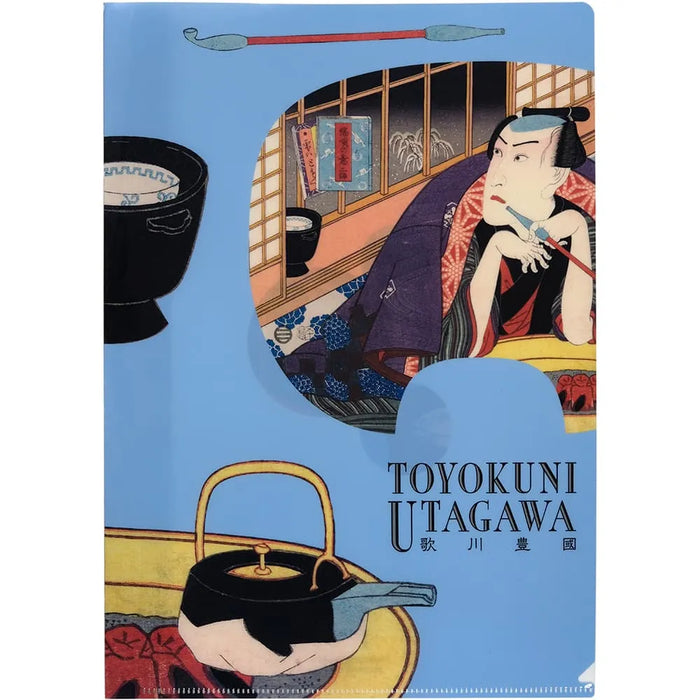

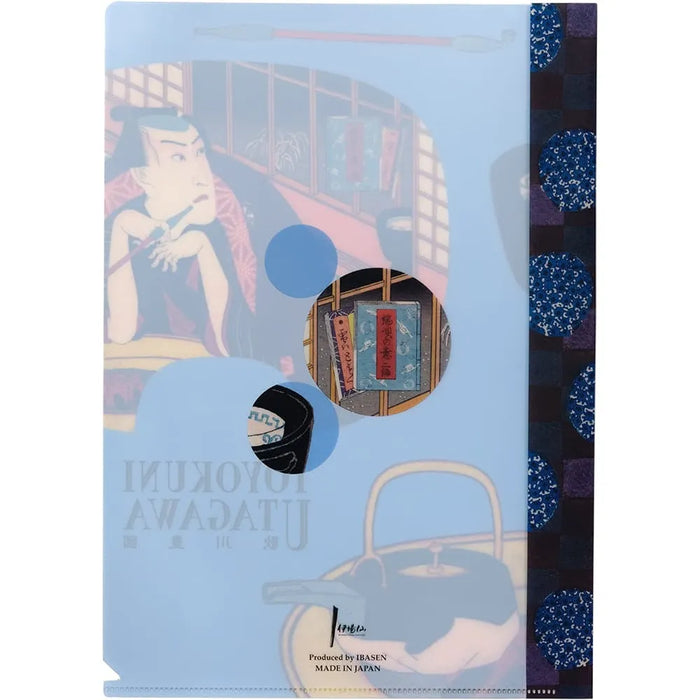

歌川豊国 彫竹 クリアファイル

- 通常価格

- ¥550

- セール

- ¥550

- 通常価格

-

¥550

- ユニット価格

- につき

江戸扇子 No.18 隈取

- 通常価格

- ¥6,600

- セール

- ¥6,600

- 通常価格

-

¥4,510

- ユニット価格

- につき

江戸扇子 No.20 斧琴菊(よきこときく)

- 通常価格

- ¥6,600

- セール

- ¥6,600

- 通常価格

-

¥4,510

- ユニット価格

- につき

江戸扇子 No.21 鎌輪双(かまわぬ)紺

- 通常価格

- ¥6,600

- セール

- ¥6,600

- 通常価格

-

¥4,510

- ユニット価格

- につき

お気軽にお問い合わせください

Title

Image with text

Pair text with an image to give focus to your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.